Меню сайта

Категории каталога

Наш опрос

Форма входа

Поиск

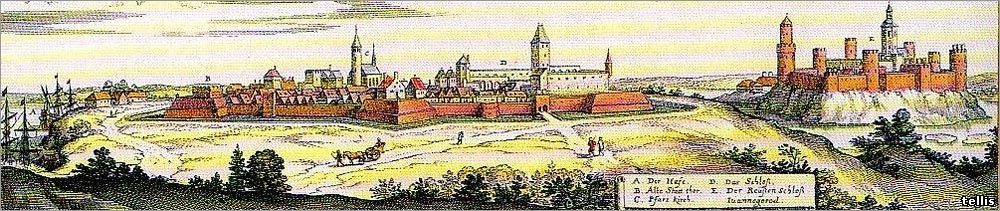

Нарва

Каталог статей

| Главная » Статьи » Дела давно минувших дней » Люди |

Окончил Дерптский университет. В 1840 г. поступил на государственную службу в Министерство финансов на должность члена Мануфактурного совета. В 1843 г. после смерти отца А.Л. Штиглиц вступил во владение его состоянием и занял должность придворного банкира. В 1840—1850 гг. успешно реализовал за границей шесть 4-процентных займов на строительство Николаевской железной дороги. При его участии во время Крымской войны (1853—1856 гг.) были получены значительные внешние займы. В 1846 г. избран биржевым купечеством Санкт-Петербурга председателем Биржевого комитета, занимал эту должность в течение 13 лет. В 1848 г. назначен членом Коммерческого совета Министерства финансов. В 1860 г. А.Л. Штиглиц ликвидировал все свои частные банкирские дела и по собственному желанию был уволен с должности председателя Биржевого комитета.

Со времен Екатерины II финансовые операции Российской империи на европейском денежном рынке осуществлялись через придворных банкиров и частные банкирские дома. Главной функцией придворных банкиров было обеспечение международных финансовых связей и расчетов по заграничным займам. Институт придворных банкиров сохранялся до середины XIX в., и наиболее яркими финансовыми деятелями той эпохи были выходцы из Германии банкиры Штиглицы. Одному из представителей этой династии суждено было стать первым управляющим Государственным банком.

В конце XVIII в. в Россию приехал Николаус (Николай Иванович) Штиглиц (1772—1820), уроженец г. Арользен германского княжества Вальдек. На рубеже 1800-х годов он основал в Санкт-Петербурге торговый дом. В 1812 г., во время войны с Наполеоном, Николай Штиглиц занимался поставкой продовольствия для русской армии и “за большие заслуги” в этом деле был пожалован императором Александром I дворянским званием. В 1817 г. коммерсант был назначен директором Генеральной комиссии погашения долгов, которая занималась прежде всего заключением новых займов за границей, крайне необходимых для стабилизации финансового хозяйства после разорительной войны с Наполеоном. Назначением на этот высокий пост он был обязан, очевидно, своим широким связям в европейском финансовом мире. По отзыву Е.Ф. Канкрина, бывшего министром финансов при Александре I и Николае I, “усердие и труды Николая Штиглица способствовали успешному ходу наших займов и ускорили достижение цели правительства в одной из важнейших финансовых операций”2. После смерти Николая Штиглица его миллионное состояние, как и положение первого банкира при дворе, перешло к младшему брату Людвигу. Людвиг Штиглиц (1778—1843) приехал в Россию в 1802 году. В 1805 г. Людвиг Иванович, как его стали здесь называть, основал в Петербурге банкирский дом “Штиглиц и К°”, а в 1807 г. принял “вечное Российской державы подданство”. Торговые операции во время войны с Наполеоном и Континентальной блокады принесли ему известность и богатство. К началу 1820-х годов Людвиг Штиглиц стал одним из самых влиятельных лиц на Петербургской бирже, новое здание которой на стрелке Васильевского острова, построенное по проекту французского архитектора Ж.Тома де Томона в 1805—1810 гг., стало известнейшей архитектурной достопримечательностью города. В 1826 г. по случаю коронации Николая I, “за оказание правительству услуг и усердие к распространению торговли” банкир был пожалован титулом барона Российской империи, в 1831 г. ему были дарованы диплом и герб3. С именем Л.Штиглица связано учреждение в 1827 г. Первого страхового от огня общества, в котором он до конца своей жизни занимал пост директора, и основание в 1830-х годах одной из крупнейших в стране бумагопрядильных фабрик (Невская мануфактура в Петербурге). При активном участии Людвига Штиглица в 1830 г. было образовано Общество акционеров для постоянного сообщения между Петербургом и Любеком, первая в России пароходная компания. В деловой среде авторитет Штиглица был непререкаем, по отзывам современников, “вексель его был наличные деньги; слово лучше всякого векселя”. С 1830-х годов банкирский дом “Штиглиц и К°” стал активно участвовать в организации заграничных займов России, которые заключались через банкирские дома “Гопе и К°” в Амстердаме и “Братья Беринг” в Лондоне. Средства от займа 1841 г. на сумму 50 млн. руб. были, в частности, направлены на подготовку строительства железной дороги между Петербургом и Москвой. Как ведущий российский финансист барон Штиглиц был пожалован официальным званием придворного банкира, жертвовал крупные суммы на содержание двух училищ в Петербурге — Коммерческого и Торгово-мореплавательного. После кончины Л.Штиглица в 1843 г. его громадное состояние, которое оценивалось в 14 млн. руб., унаследовал сын Александр Людвигович Штиглиц (1814—1884). Штиглиц-младший стал банкиром поневоле, вопреки внутренней склонности. Юноша изучал латинский и древнегреческий языки в Дерптском университете, затем путешествовал по Европе. В 1842 г. он женился на Каролине Миллер — дочери петербургского коммерсанта, также выходца из Германии. После смерти отца наследник долго колебался, закрыть ли семейную фирму или взять в свои руки банкирское дело. Он решился продолжить занятия коммерцией лишь после того, как ему было передано “милостивое настояние императора Николая I, с сожалением представлявшего себе возможное прекращение дел столь знаменитого дома”4. Со временем Александр Штиглиц даже превзошел отца, заняв, по свидетельству современников, “первенствующее положение в столичном финансовом мире”. В 1843—1847 гг. он успешно реализовал за границей 4 российских государственных займа, выручка от которых предназначалась для строительства Николаевской железной дороги между Петербургом и Москвой. В 1846—1858 гг. А.Л. Штиглиц неоднократно избирался председателем Петербургского Биржевого комитета и справедливо считался королем Петербургской биржи и монополистом в области международных расчетов империи. “Имя его пользуется такой же всемирной известностью, как имя Ротшильда, — писали современники о петербургском банкире, — с векселями его, как с чистыми деньгами, можно было объехать всю Европу, побывать в Америке и в Азии”5. Император Николай I просто осыпал банкира наградами: за успехи в размещении русских займов в Европе ему была преподнесена золотая табакерка с императорским вензелем, украшенная бриллиантами, “за труды и усердие” он был награжден орденами Св. Владимира 3-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Станислава 1-й степени. С 1842 по 1859 г. все внешние займы России были заключены при участии банкирского дома Штиглица, причем самые значительные (по 50 млн. руб.) — в 1854—1855 гг., в период Крымской войны. За пожертвование 300 тыс. руб. серебром на нужды правительства в 1854 г. Александр Штиглиц получил чин статского советника, а в 1856 г. — действительного статского советника. Поскольку в России в ту эпоху еще не было акционерных коммерческих банков (они возникли позднее, в 1860—1870-х годах), банкирский дом Штиглица являлся и крупнейшим частным банковским учреждением страны. Многие министры и вельможи николаевской эпохи свои капиталы держали на текущем счету у барона Штиглица. Он был банкиром крупнейших деятелей царствования Николая I — князей А.Ф. Орлова и А.С. Меншикова, графа К.В. Нессельроде и др. О степени его влияния на деловую жизнь Петербурга дает представление такая деталь: по воспоминаниям современников, на Петербургской бирже “вексельные курсы котировались, когда туда приходил барон Штиглиц, в его отсутствие котировок не бывало”. Биржевые маклеры, находившиеся в полной зависимости от банкирского дома, “могли предлагать заграничные переводы векселей только тех торговых домов, которые были одобрены Штиглицем, и по тому курсу, который ему угодно было назначить”6. Банкирская фирма закупала за границей громадные партии хлопка, продавала европейским клиентам традиционные товары российского экспорта — сало, лес, пеньку. Кроме банкирского дела и торговли, Штиглиц занимался созданием новых промышленных предприятий, владел основанными им в Нарве суконной (Товарищество Нарвской суконной мануфактуры, 1847) и льнопрядильной фабриками (Товарищество Нарвской льнопрядильной мануфактуры, 1851). В 1854—1857 гг. он построил на собственные средства Петергофскую железную дорогу с ветвью в Красное Село и Балтийскую железную дорогу из Гатчины в Лугу, за что был награжден орденом Св. Станислава 1-й степени. Однако впереди банкира ждали суровые испытания. В 1857 г. Александр Штиглиц выступил в качестве одного из учредителей Главного общества российских железных дорог, созданного для постройки и эксплуатации железнодорожных линий протяженностью около 4 тыс. верст. Они должны были связать земледельческие районы России с Петербургом, Москвой, Варшавой, а также с побережьем Балтийского и Черного морей. В числе учредителей общества были представители крупных банкирских домов Варшавы, Лондона, Амстердама, Парижа и Берлина. Александр Штиглиц подписал устав Главного общества российских железных дорог по договоренности со всеми учредителями. В числе акционеров компании значился император Александр II, приобретший 1200 акций Главного общества. Акции выпускались с правительственной гарантией 5-процентного годового дохода, что делало их весьма привлекательными для публики. За первые 10 дней подписки были проданы все акции Главного общества, но стремившихся приобрести их было по меньшей мере еще столько же. Акции железнодорожной компании стали излюбленной бумагой на Петербургской бирже. По воспоминаниям современников, для участия в биржевых торгах собиралась такая толпа, что “началась теснота, давка, были и такие, которым сделалось дурно, другие были принуждены вылезать в окно, потому что назад протиснуться было решительно невозможно”. “Министры и другие сановники, чиновники всех рангов бросились играть на бирже, помещики стали продавать свои имения, домовладельцы — дома, купцы побросали торговлю, вкладчики в правительственных банках начали выбирать оттуда вклады — и все это бросилось в азартную игру на бирже, преимущественно с впервые гарантированными нашим правительством акциями. Тон этой бесшабашной спекуляции давал ежедневно всесильный барон”7. Однако в 1858 г. под влиянием международного финансового и экономического кризиса в настроении участников биржевой игры произошел резкий перелом, так как не сбылись надежды на эмиссию акций на европейском денежном рынке. Акции Главного общества стали продаваться по бросовым ценам, к 1859 г. их биржевой курс упал на 45% ниже номинала. Стали распространяться слухи, что причиной понижения биржевых курсов явилась монополия фирмы Штиглица на денежном рынке. Главное общество в итоге фактически обанкротилось, сам банкир приступил к ликвидации дел своего дома и даже собирался вообще уехать из России. Между тем в результате финансовой реформы 1859 г. в России была упразднена система казенных банков, сложившаяся еще в годы царствования Екатерины II. 31 мая (12 июня н. ст.) 1860 г. был создан Государственный банк. По указу Александра II от 10 июня 1860 г. Александр Штиглиц был назначен первым управляющим Государственным банком с годовым жалованьем 3 тыс. руб. (плюс еще 3 тыс. руб. так называемых “столовых денег”). Государственный банк разместился в Петербурге в здании бывшего Ассигнационного банка, построенного в 1783—1790 гг. по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Здание “охраняли” чугунные грифоны, украсившие перекинутый через Екатерининский канал в 1825—1826 гг. Банковский мостик. Здание на Садовой улице вплоть до 1917 г. являлось своеобразным символом финансового могущества империи: в подвалах Государственного банка хранился золотой запас страны. Заняв пост управляющего Государственным банком, Александр Штиглиц ликвидировал свои частные банкирские дела, но в его руках остались все нити финансового управления империей. То, что именно А.Штиглиц возглавил Государственный банк, обеспечивало переход многих функций придворного банкира к новому финансовому учреждению, которому предстояло играть ведущую роль в банковской системе России. На Государственный банк была возложена обязанность вести международные расчеты, и эта функция сохранялась за банком до 1866 г., то есть пока Александр Штиглиц оставался на посту управляющего. За время его правления были заключены три внешних займа и, по мнению министра финансов М.Х. Рейтерна, в непосредственном ведении которого находился Государственный банк, “все три увенчались блестящими успехами”8. В 1862 г., в частности, был осуществлен заем у лондонских и парижских Ротшильдов на 15 млн. фунтов стерлингов. Эти деньги предполагалось использовать для введения в России свободного размена кредитных билетов на золотую и серебряную монету. Однако в январе 1863 г. началось восстание в Польше, негативно повлиявшее на финансовое и политическое положение России. Увеличился спрос на золото, вырос бюджетный дефицит, на Петербургской бирже вспыхнула паника. В итоге переход к золотому обращению произошел только 30 лет спустя в ходе денежной реформы С.Ю. Витте. Как глава Государственного банка Александр Штиглиц вынужден был постоянно заниматься изысканием средств, необходимых для поддержания бюджета. В 1863 г. для “подкрепления кассы” Государственного банка были выпущены 5-процентные банковские билеты на сумму 10 млн. рублей. В 1864 г. был заключен первый англо-голландский заем на сумму 47,9 млн. гульденов и 1,9 млн. фунтов стерлингов. В том же году состоялся первый внутренний 5-процентный “с выигрышами” заем на 100 млн. рублей. Полученные деньги должны были пополнить средства Государственного казначейства, из них планировалось финансировать также сооружение дороги из Москвы к Черному морю. Штиглиц поддержал этот заем за счет огромной (на 30 млн. руб. серебром) личной подписки. Часть этой суммы без всякого для себя вознаграждения он уступил затем Государственному банку. В начале 1866 г. был выпущен второй 5-процентный внутренний выигрышный заем на 100 млн. руб. для развития в России сети железных дорог и, наконец, в ноябре 1866 г. — второй англо-голландский заем на 31,4 млн. гульденов и 33 млн. фунтов стерлингов для обеспечения заграничных платежей Государственного казначейства. Все эти операции проводились при непосредственном участии Александра Штиглица. Выйдя в отставку “по домашним обстоятельствам” в 1866 г., Александр Штиглиц по распоряжению министра финансов был оставлен в составе членов Комитета финансов, где отвечал за Иностранное отделение Кредитной канцелярии Министерства финансов. М.Х. Рейтерн докладывал по этому поводу Александру II, что “по значению имени и личного кредита барона Штиглица в Европе… желательно сохранить его в делах заграничного кредита”9. “В воздаяние усердной и деятельной службы” император наградил А.Л. Штиглица орденом Св. Владимира 2-й степени. Бывший глава Государственного банка обосновался в своем особняке на Английской набережной, который в 1859—1862 гг. построил архитектор А.И. Кракау, придавший фасаду сходство с палаццо эпохи итальянского Ренессанса. Строительство обошлось в 3,5 млн. руб., а после смерти Штиглица дворец был продан его наследниками Великому князю Павлу Александровичу всего за 1,6 млн. рублей. Банкиру принадлежал также особняк на Галерной улице, 54. До конца жизни А.Л. Штиглиц оставался одним из самых влиятельных и богатых людей России, имел свыше 3 млн. руб. годового дохода, хотя после отставки министра финансов М.Х. Рейтерна в 1878 г. совершенно отошел от дел. Президент Франции Мак-Магон в 1879 г. наградил бывшего управляющего Государственным банком орденом Почетного легиона за заслуги по организации Всемирной выставки в Париже. В 1881 г. за прежние заслуги А.А. Штиглиц был произведен в действительные тайные советники. По отзывам современников, банкир был человеком необщительным. Часто он отдавал и брал миллионные суммы, не проронив при этом ни слова. Странным, по мнению некоторых коллег-финансистов, было и то, что большую часть своего капитала Штиглиц поместил в русские фонды. На все скептические замечания относительно неосторожности подобного поступка банкир отвечал: “Отец мой и я получили свое состояние в России: если она окажется несостоятельной, то и я готов потерять с ней все свое состояние”10. Скончался А.Л. Штиглиц 24 октября 1884 г. от воспаления легких. Отпевание было совершено в лютеранской церкви Св. Петра и Павла на Невском проспекте, а похороны согласно последней воле усопшего состоялись в Нарве в православном храме Св. Троицы, построенном Штиглицем для рабочих своих фабрик, несмотря на то что сам он был лютеранином. А.Л. Штиглиц был похоронен в фамильном склепе рядом с женой Каролиной, скончавшейся в 1874 г. (брак их остался бездетным). Значительную часть своего состояния, которое к моменту кончины превышало 38 млн. руб., Александр Штиглиц оставил своей приемной дочери Надежде Михайловне Июневой. Девочка была подброшена Штиглицу в июне 1843 г. (отсюда ее и фамилия). По преданию, она была внебрачной дочерью Великого князя Михаила Павловича, брата императора Николая I, и некоей фрейлины “К”. Император принял участие в судьбе своей племянницы, сказав Штиглицу, что его интересует участь подкинутого ребенка, и тем самым побудив бездетного банкира удочерить незаконнорожденную. В 1861 г. 17-летняя воспитанница вышла замуж за секретаря Государственного совета Александра Александровича Половцова (1832—1909). После смерти приемного отца она стала собственницей громадного состояния — 16—17 млн. рублей. Н.М. Июнева-Половцова и ее дети наследовали все недвижимое имущество, в том числе фабрики, заводы, имения, два особняка в Петербурге и дачу на Каменном острове, а также все процентные бумаги. Родной сестре А.Л. Штиглица баронессе Ю.Л. Кубе было завещано 14 млн. руб. — та сумма, которую А.Л. Штиглиц унаследовал от отца и теперь вернул семье. Остальное имущество по завещанию банкира перешло в пользу благотворительных и просветительных учреждений. Немалые суммы он завещал Коммерческому училищу для бедных при лютеранской церкви Св. Петра и Павла, Елизаветинской больнице, Глазной лечебнице, Детскому приюту имени А.Л. Штиглица в Петербурге, Петербургскому Биржевому комитету и др. Но наибольшие пожертвования достались училищу технического рисования — предмету давнего увлечения банкира. Еще в 1876 г. Щтиглиц “в память трудов покойного отца” передал в Министерство финансов 1 млн. руб. серебром “для устройства и содержания в Петербурге училища технического рисования барона Штиглица”. Его вдохновлял пример созданного в Англии в 1850-х годах Кенсингтонского музея образцов художественно-промышленного производства и основанной при нем художественно-промышленной школы. В России аналогичное учебное заведение действовало в Москве (Строгановское училище), но подобные школы необходимы были во всех главных экономических центрах страны. И училище технического рисования, созданное благодаря пожертвованиям барона Штиглица, стало первым таким центром декоративно-прикладного искусства в cеверной столице. Здание училища было возведено в 1879—1881 гг. по проекту архитекторов А.И. Кракау и Р.А. Гедике. Первым директором нового учебного заведения стал известный петербургский архитектор М.Е. Месмахер, ранее работавший преподавателем рисовальной школы Общества поощрения художеств. “Не имея потомков и желая навсегда связать свое имя с общеполезным для Российской империи учреждением”, Александр Штиглиц в своем духовном завещании оставил 5 млн. руб. на создание при училище художественного музея. Музей декоративно-прикладного искусства при училище был возведен в 1885—1895 гг. по проекту того же М.Е. Месмахера. В музее, открытом для свободного посещения, хранилось около 30 тыс. экспонатов — произведений русского и западноевропейского декоративно-прикладного искусства XVI—XIX вв., приобретенных в основном на средства жертвователя и его наследников. Имя банкира-мецената петербургское Центральное училище технического рисования и художественно-промышленный музей продолжали носить вплоть до 1917 года. В советское время эти просветительные учреждения были переименованы в Высшее художественно-промышленное училище им. В.П. Мухиной и Музей декоративно-прикладного искусства при нем. Часть коллекции музея была передана в Государственный Эрмитаж. С этим учебным заведением связаны имена многих признанных мастеров культуры дореволюционной и советской России. Здесь получали первые уроки профессионального мастерства такие известные художники, как К.С. Петров-Водкин (обучался в училище технического рисования барона Штиглица в 1895—1897 гг.), скульптор М.Г. Манизер (1908—1909), график А.Ф. Пахомов (1915—1917) и многие другие. Первому управляющему Государственным банком барону Александру Штиглицу, банкиру и меценату, принадлежит несомненная заслуга в организации деятельности главного банка страны на первом этапе его истории и в налаживании контактов с мировым финансовым сообществом. Ю.А. Петров, 1 Биографический материал предоставлен И.Н. Левичевой. 2 См.: Петербург. История банков / Ананьич Б.В. и др. СПб., 2001. С. 116.3 Там же.4 Цит. по: Лизунов П.В. Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг (1703—1917 гг.). СПб., 2004. С. 107—108.5 Цит. по: Ананьич Б.В. Банкирские дома в России, 1860—1914. Л., 1991. С. 15.6 Цит. по: Лизунов П.В. Указ. соч. С. 109.7 Там же. С. 119—120.8 Там же. С. 132.9 Там же. С. 143.10 Там же. С. 146.

| |

| Категория: Люди | Добавил: tellis (14.11.2008) | |

| | Комментарии: 4 |

| Всего комментариев: 4 | |||||

| |||||

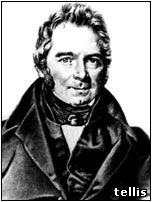

Александр Людвигович Штиглиц родился в 1814 г. в г. Санкт-Петербурге в семье придворного банкира, основателя банкирского дома “Штиглиц и К°” барона Людвига Ивановича Штиглица.

Александр Людвигович Штиглиц родился в 1814 г. в г. Санкт-Петербурге в семье придворного банкира, основателя банкирского дома “Штиглиц и К°” барона Людвига Ивановича Штиглица. 31 мая (12 июня н. ст.) 1860 г. Указом императора Александра II был учрежден Государственный банк. 10 июня 1860 г. А.Л. Штиглиц был назначен его управляющим. В 1866 г. он был уволен с этой должности с оставлением при Министерстве финансов по кредитной части и в качестве почетного члена Совета торговли и мануфактур1.

31 мая (12 июня н. ст.) 1860 г. Указом императора Александра II был учрежден Государственный банк. 10 июня 1860 г. А.Л. Штиглиц был назначен его управляющим. В 1866 г. он был уволен с этой должности с оставлением при Министерстве финансов по кредитной части и в качестве почетного члена Совета торговли и мануфактур1.