Приветствую Вас Гость!

Меню сайта

Категории каталога

Наш опрос

Форма входа

Поиск

Нарва

Каталог статей

| Главная » Статьи » Дела давно минувших дней » Это было давно |

И отряхнул прах от ног своих… (часть третья)

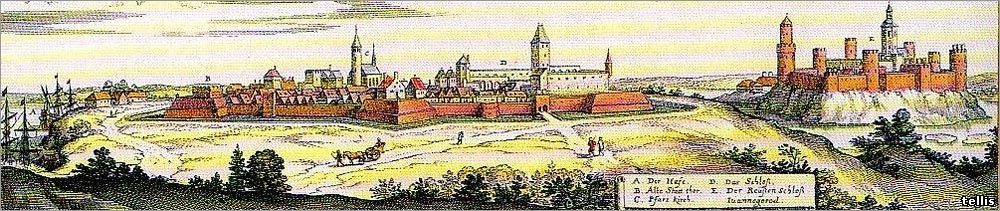

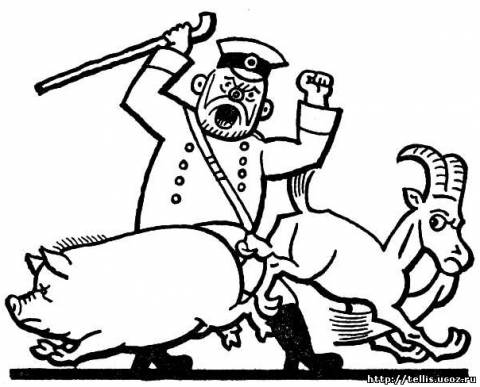

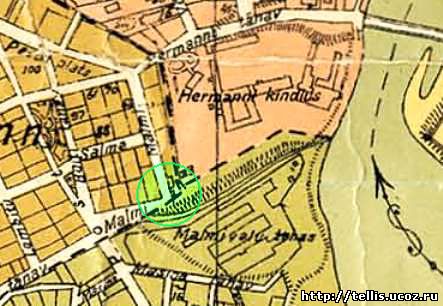

| Хронология публикаций частей статьи 1, 2, 3, 4, 5 соответственно 07.03, 18.04, 12.06.2015 года., 16.08., 26.09.2015 года. III Попасть из Нарвы в Ревель — дело вовсе не простое и не легкое. Предварительно вы проходите через целую систему разнообразных мер предосторожности. Сначала вас заставляют раздеться донага и отдать свою одежду в дезинфекционную камеру, где ее выпаривают. Если же вам не повезет и никто не объяснит вам, что в такой камере кожаные изделия, как, например, сапоги и сумки, испортят напрочь, то вы узрите картины кошмара и ужаса.  Дезинфекционные камеры в Ивангородской крепости Один бедняга завязал в узелок свои башмаки и бумажник, набитый романовскими пятисотрублевыми ассигнациями. Два года он грабил Россию, прежде чем сколотил приличный капиталец, который вышел из вошебойки в виде спекшегося, сморщенного монолитного комка из кожи и вареных ассигнаций, возвращенных к первичному состоянию высушенной бумажной кашицы. Что до башмаков, то осталось неразрешимой загадкой, какие, собственно, предметы были вынуты из вошебойки. Два непонятных куска каменно-твердой массы лежали перед несчастным, который сжимал в руке то, что пятнадцать минут назад еще называлось бумажником и состоянием, и с идиотским выражением таращился на свои бывшие башмаки. В конце концов босоногого страдальца отвели в канцелярию Международного Красного Креста, где ему выплатили пособие в 50 немецких марок и выдали грубые сапоги, в удостоверение чего он должен был подписать штук пятнадцать разных документов. Пока происходили все эти беды, остальные возвращенцы мылись в холодной грязной бане, и надсмотрщики раздавали подзатыльники наглецам из бывшей Транслейтании, воровавшим кусочки зеленого мыла из банных шаек.  Наконец всех вымытых и продезинфицированных выстраивают у канцелярии Международного Красного Креста, и начинается новая процедура. Эстонский чиновник выкликает по списку, кто поедет вечером в Ревель. Венгерские, румынские и чешские фамилии для него головоломный ребус, он понятия не имеет, как их выговаривать. То и дело происходят недоразумения. Чиновник кричит: — Йозеф Нефех! Никто не откликается. Йозефа Нефеха ищут среди турок, румын, и никому невдомек, что это — Йозеф Новак, который стоит в группе чехов, ожидая, чтоб его назвали, и тогда он гордо выкрикнет на весь двор: «Hier!»[ Здесь! (нем.)]. Вполне возможно, что Йозеф Новак до сих пор ждет в Нарве, когда выкликнут его имя. Потом начинается следующая эра: борьба за консервы, которые выдают по банке на двоих. Делается это без всякой системы. Принцип альтруизма исходит слезами среди обломков. Напрасно ищут того, кто получил банку на себя и кого-то другого, и этот другой, в полном отчаянии, снова пристраивается в очередь, надеясь, что ему удастся скрыться с целой банкой. Потом склад закрывают, и злополучный кладовщик с экспедитором письменно решают трудную математическую задачу. Сегодня отправляется партия в 726 человек. Одна банка на двоих — значит, всего 363 банки, а выдано 516. (Горячо рекомендую журналу чешских математиков и лично министру финансов разрешить это доселе неизвестное уравнение.) Нечто подобное происходит и с подарками американского Красного Креста. Приятная молодая особа выслушивает устные претензии просителей, которые еще в казарме наспех стянули с себя рубашки и теперь, расстегнув мундиры на голой груди, безмолвно доказывают, что у них нет белья. Один проситель пытается даже доказать молодой даме, что у него, честное слово, нет исподников… Все-таки в шесть часов вечера нас строят в колонну по шесть человек, окружают эстонскими солдатами и выводят из ворот в сад у моста, где опять пересчитывают.  Цифры удивительно неустойчивы. Как я говорил, нас должно было уехать 726 человек. На дворе нас было 713, у ворот 738, а теперь нас 742. Эстонский чиновник в изнеможении машет рукой, промолвив: «Ilvaja!», что соответствует всеобъемлющему русскому «Ничего!». Нас гонят через мост, и еще два километра через город, в котором гражданская война оставила заметный след. Площадь пересекает длинная полоса незасыпанных окопов — в назидание потомкам, а также на случай канализации, которая сейчас тут на той же стадии эволюции, как и столетия назад, когда немецкие крестоносцы возводили сей град.  На углу улицы Мая я видел миленькую сценку. Полицейский разнимал дерущихся: толстого борова и бродячего бородатого козла.  Вероятно, где-то здесь Я. Гашек увидел отмеченную в рассказе сцену на углу улицы Мая.  Не этот ли нарвский полицейский разнимал разъярённых животных. (Так ли выглядели эстонские полицейские в то время? Снимок сделан в Нарве, но, вероятно, позже описываемых событий. Примеч. misha) Вот и все, что я видел в Нарве, и могу закончить этот очерк, как и предыдущий, словами: «Завтра едем в Ревель!» Даю читателям и редакции честное слово, что завтра-то мы уж наверняка тронемся в этот самый Ревель. Продолжение следует ... | |

| Категория: Это было давно | Добавил: misha (12.06.2015) | |

| | Комментарии: 7 |

| Всего комментариев: 7 | |||||

| |||||

Думаю, что таинственное место - это

Думаю, что таинственное место - это